为提升学生文化素养,拓展学生文化视野,12月6日,文学与传媒学院邀请到原铜仁师专中文系主任曾传轩教授前来铜仁文学馆开展文学讲座活动。此次讲座系我院策划的“文传大讲堂”系列讲座第一讲,我院党委书记、院长孙向阳,中文系部分教师和100余名汉语言文学专业学生参加了此次活动。讲座由写作研究中心主任庄鸿文教授主持。

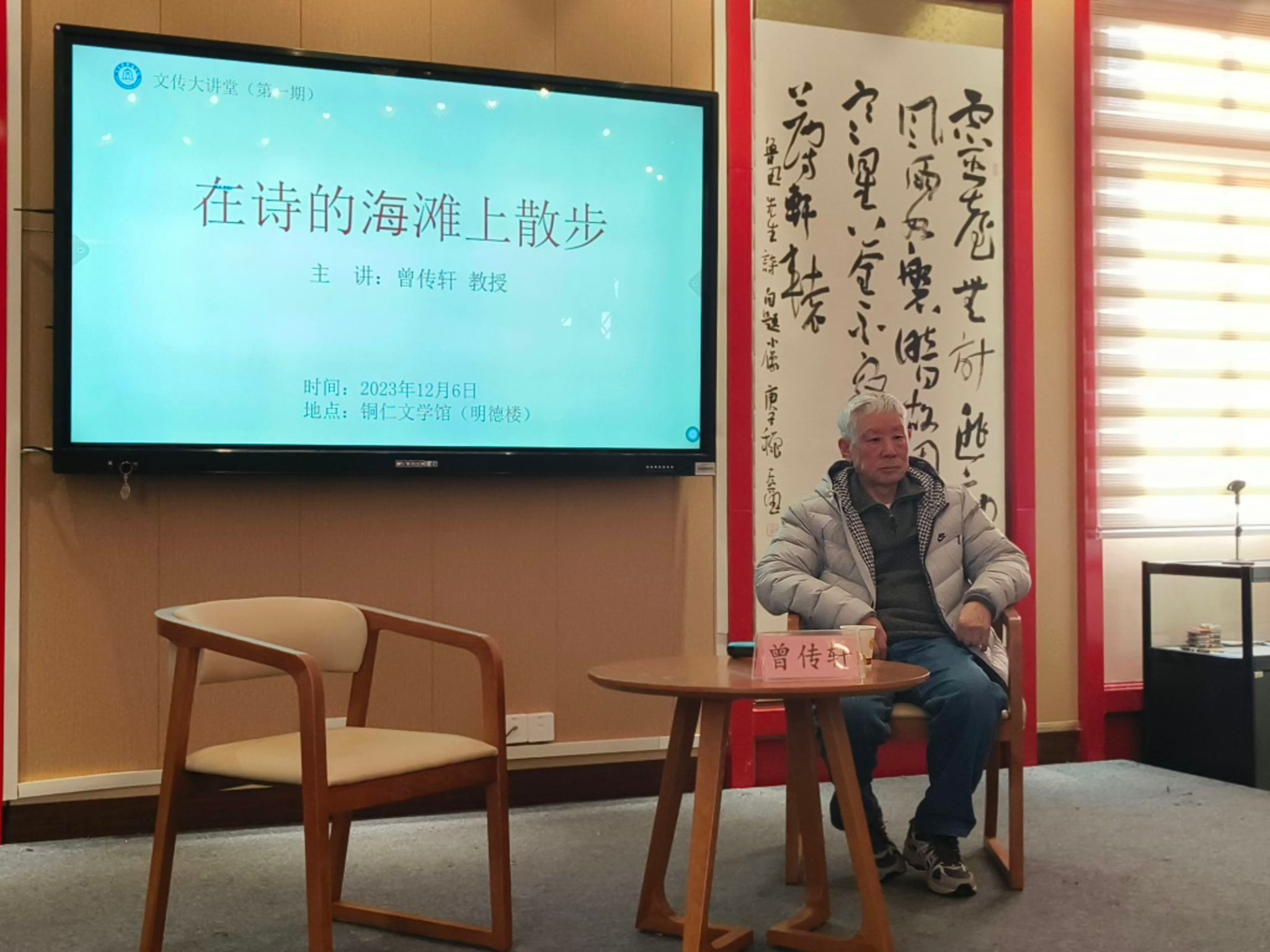

曾老师以《在诗的海滩上散步》为题,采用文学漫谈的形式,以学贯中西、融通古今的文化视野,结合具体文学作品分享了贵州山歌、古典文学、苏联文学和美国民间歌谣中表达的诗意化的语言,并结合自身的读诗经历与同学们分享读诗的感悟。

关于诗歌的定义,曾老师指出,什么是诗歌,很难给出一个明确的定义,诗歌的定义没有标准答案。正是因为诗歌没有统一的定义,诗歌的发展才会百花齐放。他认为,能够触动人心,引起人们哲学联想和美的审思的语言就是诗歌。

关于诗歌的阐释,曾老师认为,有些文学作品需要一定人生的阅历和感悟才能读懂。讲到里尔克《沉重的时刻》时,曾老师与学生坦诚交心,自己年轻的时候并没有读懂这首诗歌,一直到了2022年疫情期间才突然领悟到,人是社会化的人。一首铜仁沿河的山歌,叙述了当时人们肩挑背扛的艰难岁月,讲到动情处,曾老师不由自主的流下了眼泪。讲述小说《一个人的遭遇》,以独特的悲剧意识阐释了人与战争、人与家庭、人与民族的关系。《老残游记》序,讲到了人是有身世之感情,有家国之感情,有社会之感情,有种教之感情。其感情愈深者,其哭泣愈痛。我们都是在别人的故事里留着自己的眼泪。讲到《黛依丝》中主人翁巴弗奴斯拯救黛依丝的故事,揭示灵与肉的内在冲突,嘲讽了教会的禁欲主义,歌颂尘世的生活和情爱,极力赞扬人性的力量。

在师生互动环节,李欣莲老师深情朗诵了曾老师在疫情期间创作的一首诗歌《春天的童话》,一位同学就“诗歌的味道”与曾老师作了交流。曾老师对学生的回答表示赞许。顺着这一话题,曾老师又讲到了《红楼梦》中的林黛玉对诗的看法和香菱学诗经历,进一步加深了同学们对诗歌的认知和理解。

孙向阳在讲座小结时说道,“文传大讲堂,旨在赓续文脉,传承文化,以文化人。今天有幸邀请到尊敬的曾老师给我们分享诗歌,分享人生,其实是在用诗歌的方式追忆我们的青春岁月,用文学的方式传承我们中文系的厚重文脉。整场讲座活动充满了回忆,充满了感动。曾老师80多岁了,依然精神矍铄,还是那么豁达睿智,这正是因为文学丰富的情感和崇高的精神滋养了他的心田。今天再次听到曾老师的精彩讲座,我也一直沉醉在回忆和感慨之中,感恩生命中遇到了曾老师这样的恩师。希望年轻一代的中文学子能够把中国文学精神传承下去,养成热爱文学、热爱诗歌、热爱生活的人生态度,努力做一名有文化有理想有追求的时代新青年。”

讲座在各位老师与同学们的热烈互动中圆满结束。参与讲座的学生纷纷表示,曾老师的文学讲座让人如沐春风,令人豁然开朗,为大家如何读懂诗歌、如何读懂人生打开了一扇窗。

(供稿:办公室/编辑:张宇名/一审:刘禹珉/二审:蒋小红/三审:孙向阳)

活动现场

活动现场

活动现场

孙向阳作小结发言

教师代表交流发言

学生代表交流发言

合影留念