2025年5月19日,吴路华教授在国际权威期刊《Science China Earth Sciences》和《中国科学:地球科学》(中科院1区Top SCI,IF=6)同时在线发表题为《Assessment of carbon sinks caused by the chemical weathering of carbonate rocks under the influence of exogenous acids: Methods, progress, and prospects》与《外源酸作用下碳酸盐岩化学风化碳汇评估:方法、进展与展望》的2篇研究论文。该论文一刊双版(中文版与英文版),同时在线发表,吴路华教授为第一作者,中国科学院地球化学研究所白晓永研究员为通讯作者,联合贵州大学、清华大学、西北工业大学等多家科研机构共同完成。

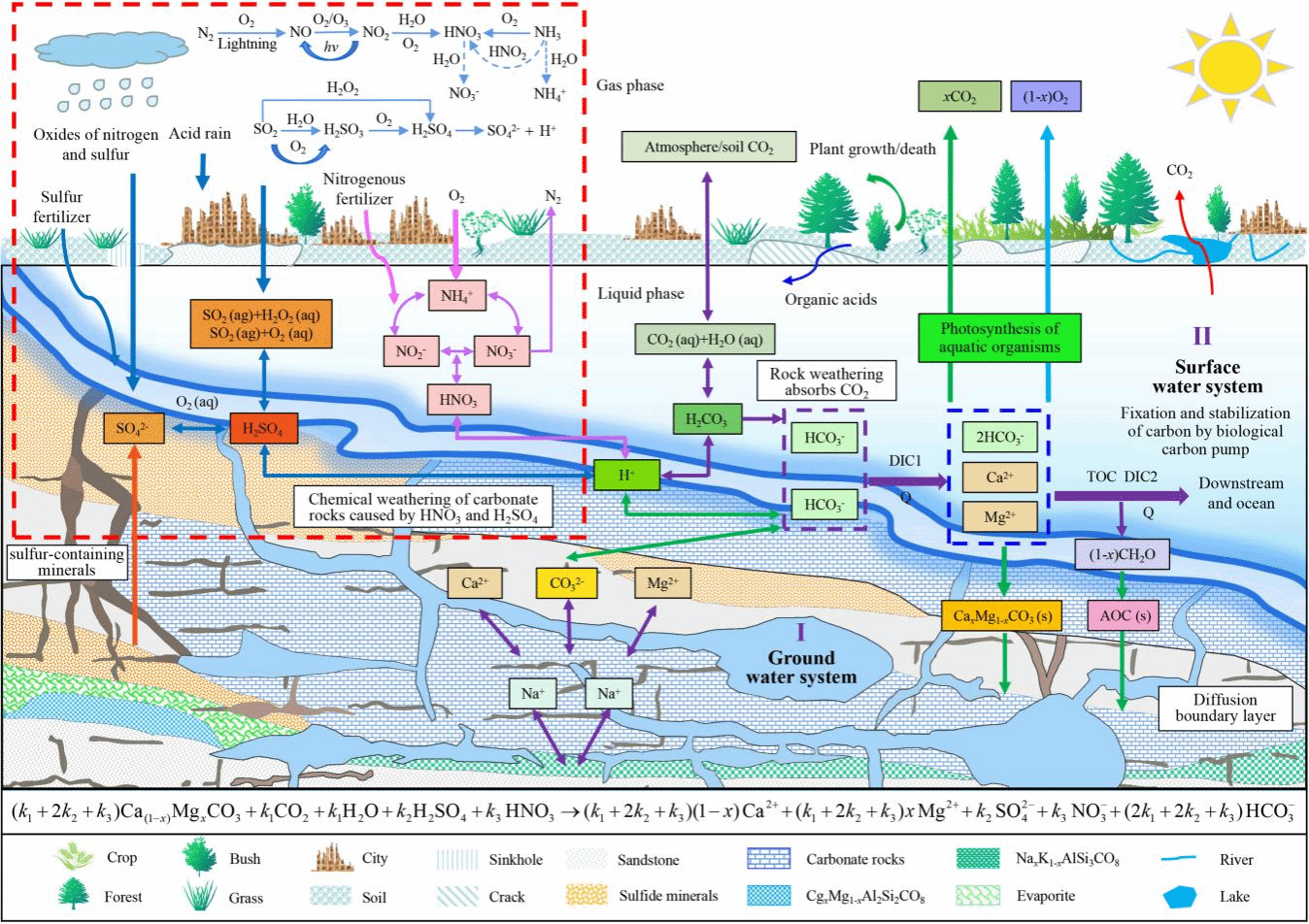

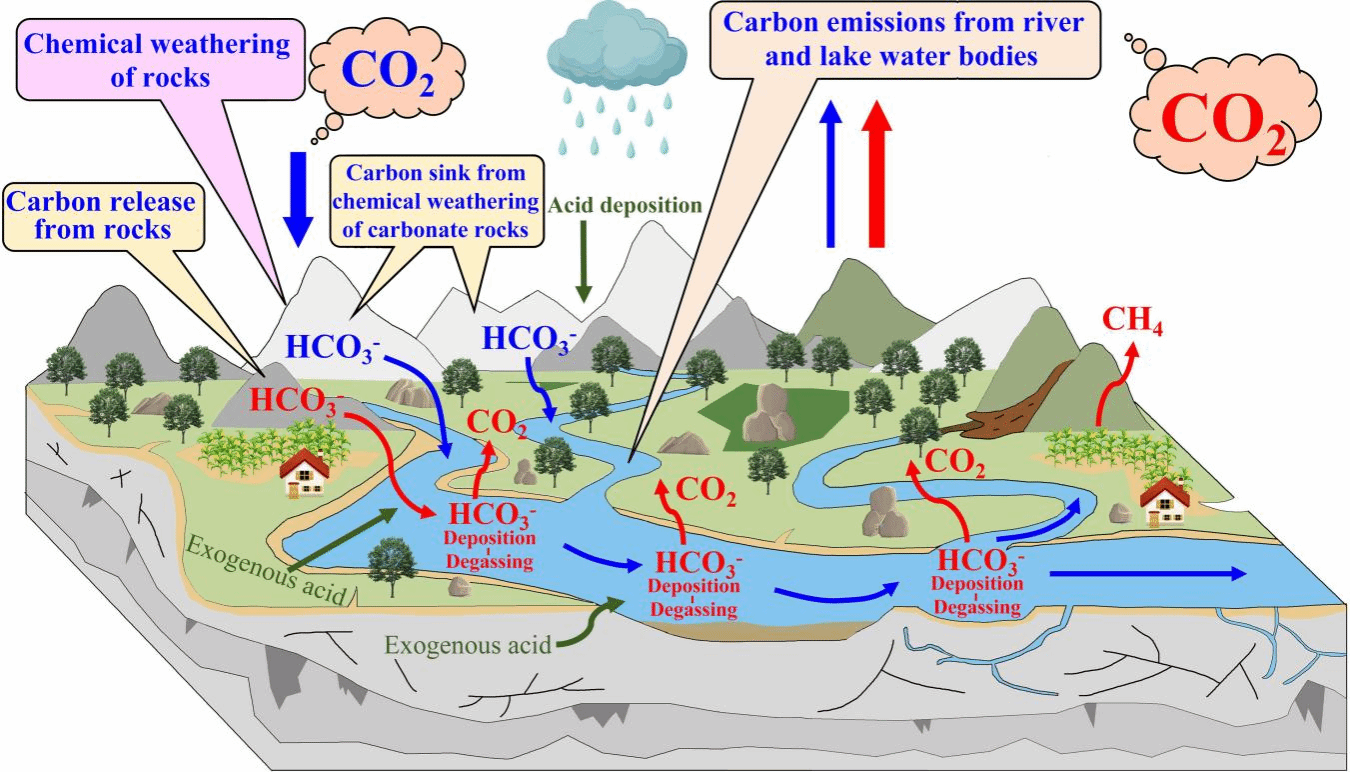

由碳酸盐岩化学风化而产生的岩溶地质碳汇是全球陆地碳汇的重要组成部分,潜力巨大,影响着全球碳循环过程和区域碳中和目标实现。尽管IPCC第五次(AR5)与第六次(AR6)气候变化评估报告已经明确肯定了碳酸盐岩化学风化地质碳汇的存在,并提出碳捕捉与地质封存是极其关键的减缓方案。然而,众多证据表明外源酸广泛参与了岩石化学风化,导致其碳汇过程与驱动响应机制越趋复杂,增加了碳汇潜力评估的不确定性。因此,准确估算碳酸盐岩化学风化产生的地质碳汇是解决全球遗失碳汇、平衡碳收支、实现碳中和的关键。研究聚焦外源酸作用下岩石化学风化碳汇效应理论,并梳理不同估算方法的原理、优点和不足,评述了外源酸作用下全球碳酸盐岩化学风化碳汇估算研究进展、影响因素与驱动机制,并对未来研究提出了建议,以期为准确估算外源酸作用下全球碳酸盐岩化学风化碳汇提供方法参考,为全球碳中和减排政策的制定提供科学支撑。

本项研究展现了我校在喀斯特生态恢复与岩溶-植被碳循环领域持续增强的科研能力与学术影响力。下一步将结合多源遥感模拟反演与野外监测,构建基于空间像元尺度的外源酸作用下岩溶地质碳汇反演模拟,并耦合喀斯特区植被碳汇-土壤碳汇及脱气效应,深化喀斯特生态系统碳源汇全过程机制研究与碳中和系统评估,为喀斯特及全球生态治理提供科技理论技术支撑。

发表论文中文版截图

发表论文英文版截图

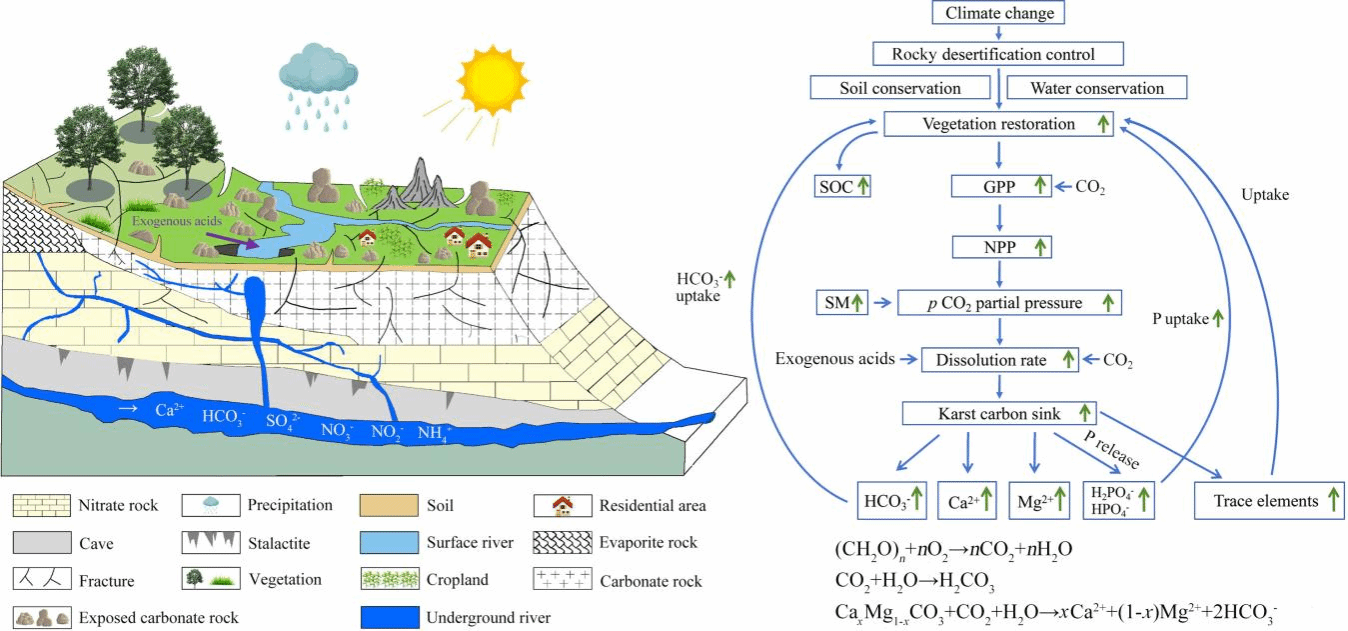

图1 HNO3、H2SO4和H2CO3混合影响与多源岩性背景下碳酸盐岩化学风化吸收大气/土壤CO2概念模型

图2 岩溶生态系统河湖碳脱气效应

图3 石漠化治理背景下生态恢复与岩溶地质碳汇互馈机制

本项研究获得了国家自然科学基金项目(42261052、42461047、U22A20619、U24A20579)、贵州省科学技术协会青年科技人才托举工程项目(GASTYESS202401)、贵州省科技计划项目(黔科合基础-ZK[2023]一般464、黔科合成果[2024]重大014)、铜仁市科技计划项目(铜仁市科研[2023]5号)、贵州省高层次创新型人才项目(2024-[2022]-051、 GCC[2022]015-1)、中国科学院西部之光交叉团队项目(xbzg-zdsys-202101)、中国科学院战略性先导科技专项项目(XDB40000000)、贵州省教育厅高校工程研究中心项目(黔教技[2023]045号)和贵州省高校哲学社会科学实验室项目(黔教哲[2023]07号)联合资助。

吴路华,男,苗族,1992年9月出生,贵州江口人,博士研究生学历,九三学社社员,现任铜仁学院旅游与地理系主任、教授、硕士研究生导师。长期从事岩溶-植被碳汇过程、喀斯特生态环境与全球变化、农村发展研究,2025年4月获批授牌成立吴路华喀斯特生态环境与全球变化工作室。近三年,先后共主持项目26项,其中国家基金2项,省部级项目6项,市厅级项目10项,科研总经费:938.44万元;以第一作者或通讯作者发表SCI论文10篇,中文核心论文3篇,以第一发明人授权国家发明专利3项,以前三发明人授权专利8项,参编出版专著3部;先后荣获贵州省自然科学一等奖、第十四届中国水土保持学会科学技术二等奖、贵州省高等教育(本科)教学成果二等奖;入选国家自然科学基金通讯评审专家、贵州省科学技术协会青年科技人才托举工程(首批)、贵州省第七批高层次创新型人才、铜仁市第四批高层次人才、铜仁市第四批市管专家、《生态学报》第一批青年编委、《贵州师范大学学报(自然科学版)》首届青年编委、铜仁市国土空间规划专家;连续三年获铜仁学院先进个人、优秀教师等表彰,担任《Environmental Impact Assessment》等10余本SCI期刊评审专家。

一审 白彬 二审 韩宗伟 三审 田文勇