我校张士伟博士主持了贵州省2024年度哲学社会科学规划“四大文化工程”研究专项“贵州人民参加抗战历史研究”课题。今年7月,他在贵阳参加贵州中医药大学、贵州省委党校和贵州民族大学联合举办的“党史资政育人理论与实践学术研讨会”及贵州省大中小思政课一体化发展研究中心举办的“新时代大中小思政课一体化学术研讨会暨第三届贵州省大中小思政课一体化发展研究中心年会”期间,在与师生们交流中发现了一个令人震惊的现象——绝大多数师生对1939年日寇对贵阳的“二·四大轰炸”知之甚少。这段历史创伤,似乎正从贵州人的集体记忆中逐渐消失。有感于此,张士伟博士撰写了咨政报告《关于为贵阳“二·四大轰炸”遇难者建立纪念碑的建议》,已发表于贵州广播电视台主办的《动静》新闻客户端。

一、黑暗时刻,1939年春节前的日寇大轰炸

1939年2月4日,贵阳人民正忙着准备过春节,城市弥漫着节前的忙碌气氛。上午10时30分,发现18架日本飞机向西北飞行。10时45分,贵州省防空司令部发布空袭警报。

然而,由于1月底曾宣布将于2月1日至3日进行防空演习,全城民众误以为此次警报仍是演习,并未在意。11时10分,防空司令部再次发出紧急警报,并在贵阳东山山顶挂起表示来袭敌机数目“三大、三小”的灯笼。

11时55分,敌机18架编成“品”字队形,分为三队从东南方向飞临贵阳上空。一队沿中山东路至中山西路(大十字核心区)直线轰炸;二队包抄城北正新街、富水中路;三队袭击城南打鱼街、观音寺等居民区。

二、惨重损失,繁华都市化为焦土

日机飞行高度约3000米,设于东山的两门高炮虽不断开火射击,但火力微弱,难以对日军飞机造成有效打击。日军飞机分两批对贵阳市区发动了大规模无差别轰炸,整个贵阳城区沉浸在一片火光之中,史称“二·四大轰炸”。此次日寇飞机共投燃烧弹和轻重磅炸弹三百余枚。由于当时贵阳城区内的房屋大都是木结构或砖木结构,极易燃烧,燃烧蔓延迅速,故人员伤亡重大。据史料记载,被毁房屋1326幢,市民死伤3000余人,损失达2500万元,被灾民众达11000余人。贵阳老城核心区几成废墟。这是贵阳设城以来最大的灾难,不仅是日军侵华罪行的铁证,也是贵州人民在抗战中付出巨大牺牲的历史见证。

三、文化浩劫,知识载体毁于一旦

轰炸中,众多文化机关遭到毁灭性破坏。《革命日报》《贵州晨报》、中央通讯处办事处、贵阳中央日报营业部及商务、中华、世界、北新各大书店全部被毁。恒兴益、隆昌源等百货店,中央银行贵州分行、凤祥银楼、同济堂等商业机构也损失惨重。日军飞机的轰炸还炸毁、焚烧、震坏了各级机关、团体办公地点,如中国国民党贵州省党部、省财政厅、省教育厅等。

“二·四大轰炸”后,贵阳城内一片废墟,难民数万,皆在四山露宿,寒风怒号,哭声震天。这场轰炸不仅给贵阳人民的生命财产造成了巨大损失,也在贵阳的城市记忆中留下了一道难以磨灭的伤痕。

四、历史伤痕,城市记忆中的空白

张士伟博士在调研中发现,超过90%的受访师生对“二·四大轰炸”的具体情况不了解,在校园这个本应是传承历史、传播知识的重要场所,这段血与火的历史却几乎被遗忘。历史是最好的教科书,也是最好的清醒剂。贵阳“二·四大轰炸”是贵州人民不应忘却的伤痛。他表示:“如今校园中对这段历史的陌生,让我们意识到加强历史教育、传承抗战精神的紧迫性。”这种现象不仅存在于贵阳,在全国许多地方都有类似情况。随着时间推移,历史见证者逐渐离去,集体记忆面临断层危机。如何让年轻一代了解并铭记历史,成为亟待解决的问题。

五、咨政建言,纪念碑的多重意义

基于在学术研讨会期间的调研发现,张士伟博士决定撰写咨政报告,提出为贵阳“二·四大轰炸”遇难者建立纪念碑的建议。在报告中,他详细阐述了建立纪念碑的多重意义。

纪念碑将成为铭记历史的重要载体。通过建立纪念碑,能够直观地向后人展示那段惨痛的历史,让人们永远铭记日军的暴行以及贵阳人民在抗战中所遭受的苦难。

纪念碑有助于加强爱国主义教育。在校园中,学生对历史的陌生反映出当前爱国主义教育在某些方面的不足。纪念碑的建立,将为学校和社会提供一个生动的爱国主义教育基地。

六、设计理念,让历史说话

在纪念碑设计上,张士伟提出了具体建议。要将贵阳“二·四大轰炸”的历史因素融入设计之中,例如以浮雕形式在碑身上描绘当时被轰炸的情景。

除了展现轰炸之惨烈外,还应重点突出救助事件中的英雄人物形象,重现当时的历史场景。可在碑体上标注事件发生时间、伤亡人数和财物毁坏等情况,并简要介绍贵阳人民在遭受轰炸后表现出的勇气以及重新建设家园的历程。

要通过设计的形态、布局去渲染中国人在抗战中表现出的同心协力、宁死不屈、坚毅勇敢的民族精神。制作材料可选用花岗岩,以表示我国民族精神的稳固与持久。

七、选址考量,历史与现实的交汇

关于纪念碑的选址,张士伟提出了两个建议地点。第一个选址地是贵阳大十字——作为“二·四大轰炸”的核心区,建立于此可以让大众更直观地理解历史事件的发生地。

大十字处于贵阳市的中心城区,交通便利,便于大众前来瞻仰悼念,加强其教化警戒作用。第二个选址地是筑城广场,作为贵阳市地标性的公共集会场所,在此地建设纪念碑更能引起人们的注意。

广场周边基础设施完善、交通便利,方便更多的人到此参观和开展大型纪念活动。两个选址各具优势,都需要综合考虑历史意义和现实可行性。

八、社会反响,各界共鸣与支持

《关于为贵阳“二·四大轰炸”遇难者建立纪念碑的建议》在贵州最大的官方新闻客户端、贵州广播电视台主办的《动静》发表后,迅速引发了社会各界的广泛关注和积极响应。

许多市民通过评论、留言等方式表达了对建立纪念碑的支持。一位网友留言道:“早就应该为那些在大轰炸中遇难的先辈们建一座纪念碑了,我们不能让历史被遗忘。”

专家学者也纷纷发声,对建议表示肯定。一位专家表示:“建立纪念碑是传承历史记忆、弘扬抗战精神的重要举措。这不仅有助于加强对青少年的历史教育,也能够增强整个社会的凝聚力和民族自豪感。”

九、未来展望,记忆与和平的呼唤

2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,全国各地均在加强抗战历史教育,弘扬爱国主义精神。贵阳作为抗战时期西南大后方的重要城市,曾为全国抗战作出巨大贡献。

建立“二·四大轰炸”纪念碑,既是对遇难同胞的深切缅怀,也是对青少年进行爱国主义教育的重要载体,更是彰显贵州在抗战中的历史地位的必要举措。

贵阳老城核心区在1939年的轰炸中几成废墟,那是贵阳设城以来最大的灾难,是日军侵华罪行的铁证。

八十五年过去了,那份伤痛不应随硝烟散去。

张士伟博士的建议正在收到社会各界的积极响应,社会各界的共识正在形成——纪念碑不仅是对逝者的告慰,更是对生者的警示。

(供稿:哲史学院 一审:张东方 二审:张朝飞 三审:叶丹)

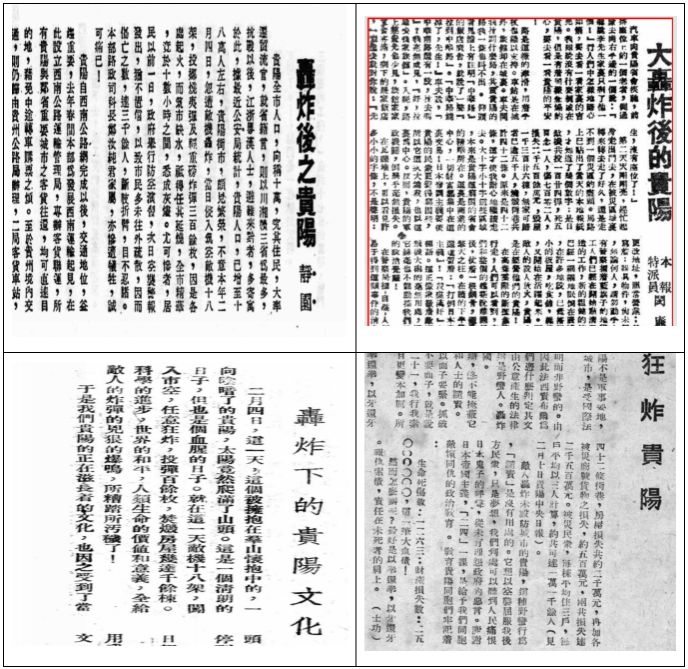

部分民国报刊的相关报道

《动静》新闻客户端刊文截图