近日,我校徐海博士在国际顶级地学期刊(SCI一区TOP期刊)《Geological Society of America Bulletin》(美国地质学会会刊,简称GSA Bulletin)上发表了题为《Sedimentary manganese carbonate deposits as faithful proxies of ancient ocean redox fluctuations: Insights from the Permian Zunyi Mn deposits, South China》的最新研究成果,为限定沉积碳酸锰矿沉淀机制及其与古海洋氧化还原扰动之间的潜在关联提出了新的认识。

锰(Mn)是一种关键金属和氧化敏感元素,对海洋氧化还原变化极为敏感,在地球化学循环过程中易于发生矿物相转变。在缺氧水体中Mn以溶解态Mn(II)存在,而在氧化水体条件下转化为不溶态Mn(III/IV)。因此,沉积序列中的锰(III/IV)氧化物的存在被认为是评估地球早期氧化历程和局部环境氧化还原波动的关键窗口。人们普遍认为,地质历史时期沉积锰矿床的形成与地球系统的逐渐氧化有关。为此,几乎所有具有经济价值的锰矿都是在大氧化事件(GOE)之后形成的。然而,地质历史时期沉积型锰矿床主要由碳酸锰(II)矿组成,通过锰碳酸盐示踪古海洋氧化还原变化依赖于对其形成机制的精确限制。

当前主流观点认为Mn(II)碳酸盐矿物是通过“成岩转化”机制所形成,即溶解态的Mn(II)在氧化水体中沉淀为Mn(IV)O2后通过成岩作用转化为Mn(II)碳酸盐矿物。该模式强调碳酸锰矿形成于富氧的古海洋沉积环境。近年来,有学者认为Mn(II)碳酸盐矿物可以形成于“直接沉淀”机制,即Mn(II)与碳酸根可直接结合形成Mn(II)-碳酸盐矿物,而不需要存在游离氧和原生锰氧化物的沉淀,因此指示了缺氧的水体环境。因此,沉积碳酸锰矿沉淀机制的准确厘定是重建古海洋环境氧化还原扰动的关键前提。

针对上述问题,我校徐海博士(第一作者)与中国科学院地球化学研究所尹润生研究员(通讯作者)、贵州大学资源与环境工程学院高军波教授和杨瑞东教授、铜仁学院徐进鸿博士等合作,对贵州遵义二叠纪锰矿床(图1)开展了系统的地质、地球化学和C-S-Mo同位素研究,厘定了遵义锰矿中碳酸锰矿物的沉淀机制,重建了锰质沉淀过程中盆地水体氧化还原结构的动态演变细节及控制因素,建立了海退+地壳隆升驱动盆地水体氧化还原界面向下扩张触发锰质大规模沉淀和矿化的成矿模式。在此基础上结合更广泛地质历史时期沉积锰矿沉淀途径的相关证据,提出地质历史时期沉积碳酸锰矿是古海洋由缺氧条件向氧化条件转变的产物,可以作为古海洋氧化还原波动的有力指标,其形成与同时期海洋氧化还原扰动有密切的成因联系。

论文首页截图

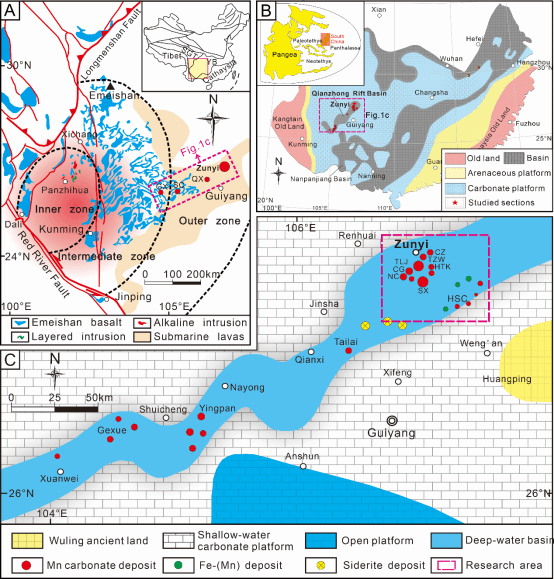

附图1 (a)—峨眉山大火成岩省(ELIP)分布图;(b)—华南板块瓜德鲁普统晚期岩相古地理图;(c)—黔北-滇东地区中晚二叠世(瓜德鲁普统晚期)岩相古地理及锰矿床分布图

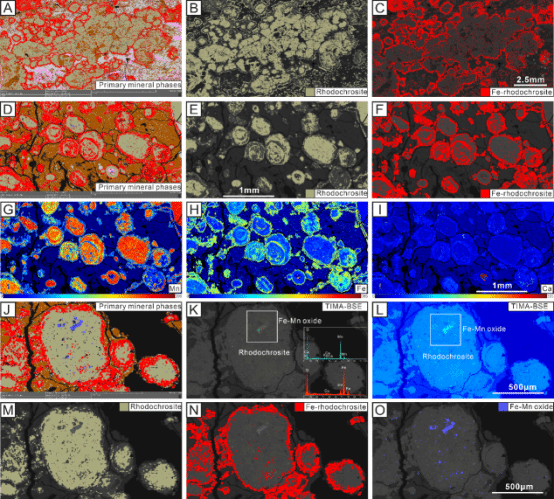

附图2 遵义锰矿石中含锰矿物微观结构、包裹及共生关系

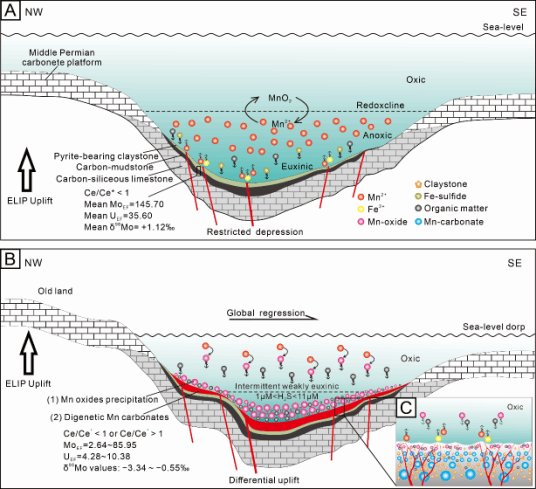

附图3黔北遵义二叠纪锰矿床沉积模式图

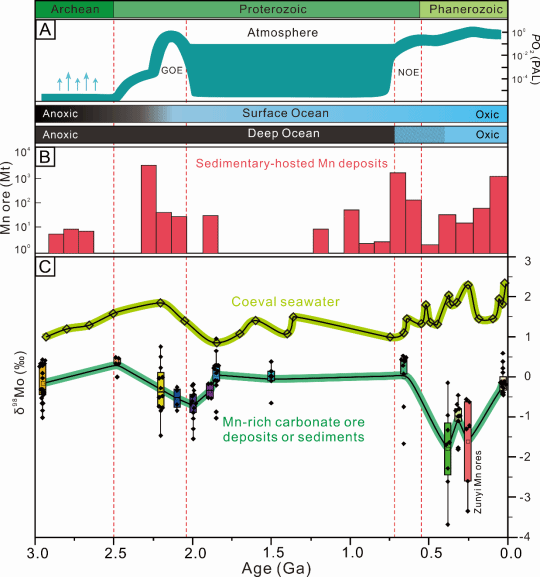

附图4 地质历史时期大气和水圈氧化背景下海水和碳酸锰矿石/沉积物中δ98MoNIST + 0.25的汇编

【项目资助】

本研究获得国家重点研发计划项目(编号:2022YFC2903403)、国家自然科学基金项目(编号:42362014,42163006,42462008)、贵州省科技计划项目(编号:黔科合基础-ZK[2023]一般463)、贵州省教育厅高等学校科学研究青年项目(编号:黔教技[2022]350号)、铜仁学院博士科研启动基金(编号:trxyDH202214)、铜仁市博士人才科技计划项目(编号:铜市科(2024)3号)的联合资助。

【期刊介绍】

《GSA Bulletin》是美国地质学会会刊,创刊于1890年,目前为双月刊,主要报道地球与行星科学领域具有广泛影响力和全球视野的前沿性理论进展与重要研究成果,内容涉及地质学、构造地质学、地球化学、地球物理学、水文地质学、海洋地质学、古气候学、行星地质学、第四纪地质学/地貌学、沉积地质学、地层学和火山学等重要领域。该期刊五年影响因子为4.4,为JCR 1区 Top期刊、中科院1区Top期刊,与美国地质学会主办的另一知名刊物《Geology》互为姊妹刊。

【作者简介】

徐海,1993年8月出生,贵州江口人,土家族,农工党党员,理学博士,校聘副教授,铜仁学院旅游与地理系教师。现担任贵州省地质学会理事,贵州省地理学会地貌专业委员会委员。主要围绕地质历史时期沉积型碳酸锰矿床及关键金属富集机制研究领域,聚焦于沉积碳酸锰矿成矿过程与关键金属富集机理研究。主持国家自然科学基金、贵州省科技厅基础研究计划项目、贵州省教育厅青年人才项目等6项,发表SCI/EI及中文核心期刊论文30余篇,参编专著1部,入选贵州省“千”层次创新人才。

(供稿:经管学院 一审:张东方 二审:张朝飞 三审:叶丹)